Alaskar-Moukayed, Saleh¹ ²; Conde-Ruiz, Elena¹ ²; Berenguel-López, Lorena¹ ² *; Moreno-Manzanares, Pablo¹ ²; Muñoz-Thomas, Pablo²

¹ Academia de Alumnos Internos de la Facultad de Medicina, Universidad de Granada

² Facultad de Medicina, Universidad de Granada

* Autor de correspondencia: e.lorenablopez@go.ugr.es

Resumen

Introducción

El consumo excesivo de redes sociales por parte de las nuevas generaciones, especialmente en la población adolescente, se ha convertido en un problema relevante en la sociedad. Este estudio recopila la literatura más reciente para analizar la asociación entre la sobreexposición a redes sociales y el rendimiento cognitivo.

Material y Métodos

Siguiendo la guía PRISMA, se realizó una búsqueda en MedLine (PubMed), Web of Science Core Collection y Scopus. Además, se incluyó una búsqueda inversa para identificar estudios relevantes. Se seleccionaron estudios observacionales y experimentales que valorasen los efectos sobre las funciones cognitivas del consumo diario de redes sociales en adolescentes y preadolescentes. La calidad metodológica se evaluó mediante la escala Newcastle-Ottawa (NOS) puesto que todos los artículos incluidos eran observacionales. Los procesos de cribado, selección y evaluación se realizaron por pares. Se llegó a un acuerdo ante cualquier discordancia entre las decisiones de los pares.

Resultados

Se incorporaron 4 artículos en la revisión. Dos estudios identificaron una asociación entre el consumo de redes sociales y la manifestación de síntomas de trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), aunque en uno esta relación se debilitó con el tiempo. Otro declaró una correlación entre el uso de medios digitales y alteraciones estructurales cerebelosas con afectación cognitiva. El cuarto estudio evidenció que el tiempo de exposición a pantallas se vincula a un déficit de la inhibición de respuestas y memoria de trabajo. En la evaluación del sesgo de estos artículos, un estudio obtuvo una puntuación de 9/9 en la escala NOS, dos 8/9 y otro 7/9.

Conclusiones

El uso de redes sociales en etapas de desarrollo cerebral tempranas puede afectar funciones como la atención, la memoria de trabajo y el control de impulsos, favoreciendo la impulsividad e hiperactividad en usuarios con consumo excesivo. Sin embargo, la investigación sobre este tema sigue siendo limitada, a pesar de su relevancia en la sociedad actual. Por ello, proponemos abrir nuevas líneas de estudio para analizar el impacto de las redes sociales en las funciones cerebrales.

Palabras clave: adolescente, redes sociales, cognición, memoria, atención.

Abstract

Introduction

The excessive consumption of social networks by new generations, especially the adolescent population, has become a relevant problem in society. This study compiles the most recent literature to analyze the relationship between overexposure to social networks and cognitive performance.

Material and Methods

Following the PRISMA guidelines, a search was performed in MedLine (PubMed), Web of Science and Scopus. In addition, a reverse search was included to identify relevant studies. Observational and experimental studies assessing the effects on cognitive functions of daily consumption of social networks in adolescents and preadolescents. The entire screening process was peer reviewed. Agreement was reached in the event of any disagreement between the decisions of the peers. Methodological quality was assessed using the Newcastle-Ottawa Scale (NOS) because all the articles included were observational.

Results

Four articles were incorporated into the review. Two studies identified an association between social network consumption and the manifestation of ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) symptoms, although in one this relationship weakened over time. Another reported a correlation between digital media use and cerebellar structural alterations with cognitive impairment. The fourth study showed that screen exposure time was linked to deficits in response inhibition and working memory. In the bias assessment of these articles, one study scored 9/9 on the NOS scale, two 8/9 and one 7/9.

Conclusions

The use of social networks in early stages of brain development may affect functions such as attention, working memory and impulse control, favoring impulsivity and hyperactivity in heavy users. However, research on this topic is still limited, despite its relevance in today’s society. Therefore, we propose to open new lines of study to analyze the impact of social networks on brain functions.

Keywords: adolescent, social media, cognition, memory, attention.

1. Introducción

Los adolescentes reportan un uso intensivo del teléfono móvil, asociado a comportamientos de dependencia tecnológica (1): de acuerdo con el artículo de Virós-Martín y colaboradores, en el que se encuestó a 737 adolescentes españoles de 12 a 18 años sobre el uso de la aplicación TikTok, el 53,19% de los encuestados dedican diariamente más de 60 minutos consumiendo la aplicación; y el 20,22% de los encuestados consumen más de 120 minutos de contenido en TikTok (2). Si bien múltiples investigaciones han examinado la influencia de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes, asociándose con trastornos afectivos, alteraciones en la conducta alimentaria y riesgo de conductas suicidas (3), la literatura científica es aún limitada respecto a su impacto en las capacidades cognitivas de esta población (4).

En esta revisión se plantea la existencia de una relación directamente proporcional entre el uso de redes sociales (como Facebook, X, TikTok e Instagram) y el deterioro de ciertas capacidades cognitivas en adolescentes, incluyendo la atención, la memoria y la concentración. Con base en la literatura revisada, se propone la hipótesis de que el uso de redes sociales puede afectar negativamente al desarrollo y funcionamiento de estas capacidades cognitivas en esta población.

Nuestro objetivo en esta revisión sistemática es analizar una asociación entre el consumo excesivo de redes sociales y el deterioro de las capacidades cognitivas de los adolescentes. Además se pretende buscar posibles sesgos en la bibliografía existente e intentar esclarecer las posibles incógnitas dentro del conocimiento científico acerca de esta problemática que impacta directamente en las nuevas generaciones.

2. Material y Métodos

Esta revisión sistemática se llevó a cabo de acuerdo con las directrices establecidas en la guía PRISMA (5) y se cumplen los criterios descritos en el Anexo 1. Asimismo, ha sido enviada a PROSPERO con el ID CRD420251013896, y se encuentra a la espera del registro. En la Tabla 1 se detalla la metodología PICOS en la cual se han basado los criterios empleados en el diseño de la estrategia de búsqueda.

Tabla 1. Estrategia PICOS para implementar los criterios de selección

| CRITERIOS DE INCLUSIÓN | CRITERIOS DE EXCLUSIÓN | |

| Población | Preadolescentes (8-12 años) y Adolescentes (12-18 años) | Niños (0-9 años) y adultos (mayores de 18 años) |

| Intervención | Valoración del consumo diario de redes sociales | No valoración del consumo diario de redes sociales o valoración exclusiva de exposición a pantallas o uso de Internet |

| Comparación | No consumo diario de redes sociales | No especifica su exposición a redes sociales |

| Outcome/ Resultado | Disminución de capacidades cognitivas (atención, concentración, memoria, rendimiento académico) | Estudios que evalúen únicamente aspectos emocionales y trastornos mentales |

| Tipo de Estudio | Estudios Experimentales y Observacionales longitudinales | Estudios Observacionales Transversales, Revisiones sistemáticas y revisiones no sistemáticas |

2.1. Estrategia de búsqueda

2.1.1. Ecuación de búsqueda

La búsqueda bibliográfica se realizó en las siguientes bases de datos: Medline (a través del buscador PubMed), Web of Science Core Collection (WOS) y Scopus, incluyendo registros previos al 27 de febrero de 2025. En la primera búsqueda de reconocimiento se usaron los operadores booleanos: (social media) AND (cognitive functions) AND (short videos), con el propósito de obtener una visión general del volumen de literatura científica en nuestra área de estudio. Sin embargo, debido a la escasa evidencia encontrada, se decidió ampliar la ecuación incluyendo nuevos elementos. Por consiguiente, se definió la ecuación de búsqueda definitiva: (social media) AND (attention OR concentration OR memory OR academic performance OR cognitive functioning) AND (adolescents OR teenagers) AND (longitudinal OR experimental). Para obtener resultados lo más actualizados posibles, se aplicó el filtro de tiempo, incluyendo en nuestra revisión todos aquellos artículos publicados en los últimos 5 años.

2.1.2. Criterios de elegibilidad

Se estableció como criterio de inclusión un rango de edad entre los 8 y los 18 años, considerando estas edades dentro de las categorías de adolescencia (12 a 18 años) y preadolescencia (8 a 12 años). Igualmente, la evaluación de las funciones cognitivas y la valoración del consumo diario de redes sociales fueron los principales criterios de selección. Se incluyeron estudios experimentales y observacionales longitudinales para la demostración de nuestra hipótesis inicial en cuanto a la relación de causalidad entre el consumo diario de redes sociales y la disminución de las principales funciones cognitivas (memoria, atención, concentración y rendimiento académico). Se estimó entre los investigadores que el tiempo transcurrido necesario para obtener resultados valorables durante el estudio fuese de al menos 2 años.

Fueron excluidos aquellas publicaciones que no incluyeran la valoración del consumo diario de redes sociales o bien evaluasen exclusivamente la exposición a pantallas o el acceso a Internet. Del mismo modo, se excluyeron los estudios que solo evaluaran aspectos afectivos y trastornos mentales, así como los estudios que no valorasen las funciones cognitivas. Para evitar un posible factor de confusión, se descartaron los análisis de pacientes diagnosticados previamente al estudio de patologías que afectasen a las funciones cognitivas, como en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y cuya población diana estuviese fuera del rango de edad establecido. Asimismo, se excluyeron los estudios observacionales de diseño transversal debido a la imposibilidad de verificación de hipótesis causales, junto con las revisiones sistemáticas y no sistemáticas, además de los estudios con un diseño de recogida de datos cualitativo.

2.2. Evaluación y medidas: selección de estudios y extracción de datos

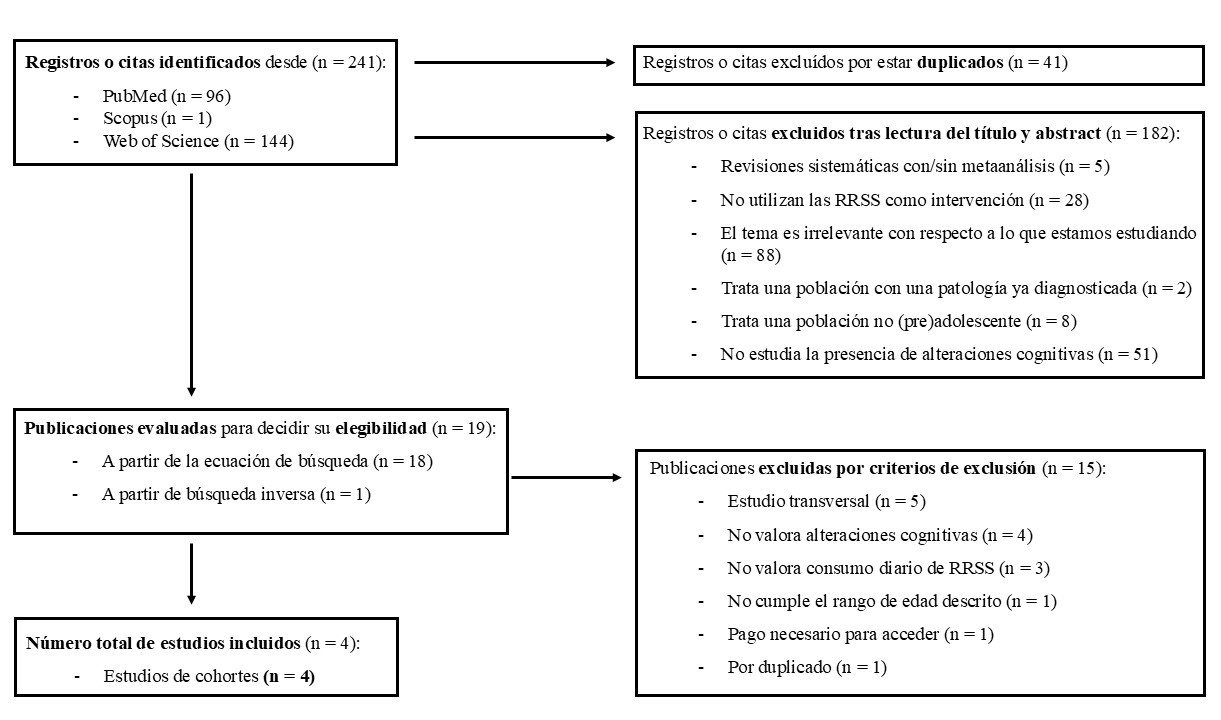

Una vez se obtuvieron los resultados de cada base de datos, se empleó la herramienta “Rayyan” para eliminar los artículos duplicados y realizar el primer filtro, donde se evaluó el título y el resumen de cada publicación. El equipo de trabajo se dividió en 2 pares: uno integrado por 2 investigadoras (LBL, ECR) y otro por 3 (SAM, PMM, PMT). En este primer screening se descartaron los artículos que no guardaran relación con nuestro objeto de estudio. Posteriormente, se elaboró una revisión por pares de forma independiente mediante el análisis del texto completo, para valorar si las publicaciones admitidas cumplían los criterios de inclusión y exclusión, y evitar sesgos o equivocaciones. Los investigadores se reunieron para resolver las discordancias entre ambos pares y llegar a un consenso. En la Figura 1 se muestra el diagrama de flujo que representa este proceso. Después de completar la revisión con una búsqueda inversa y aplicar los criterios de selección, se incorporó un nuevo artículo. Sin embargo, este fue descartado al estar ya incluido en la anterior búsqueda. Para el análisis por pares de la calidad de los artículos seleccionados, se aplicó la escala Newcastle-Ottawa (Newcastle-Ottawa Scale, NOS) (6) para estudios observacionales longitudinales de cohortes.

La optimización del proceso de selección y organizar los datos relevantes de los artículos (título, resumen, autores, tipo de publicación, DOI, revista, base de datos, idioma), se hizo gracias a la herramienta de revisión sistemática Rayyan y Microsoft Excel®. Además, se utilizó Zotero como herramienta de gestión bibliográfica.

3. Resultados

El diagrama de flujo ilustrativo de nuestra búsqueda bibliográfica se encuentra representado en la Figura 1. Se buscaron inicialmente 241 artículos, los cuales tras aplicar los criterios de selección y los criterios NOS (6) se redujeron a 4, que se utilizaron en esta revisión. Los motivos de exclusión se detallan en la Figura 1.

Figura 1. Diagrama de flujo de la selección de artículos.

3.1. Características de los artículos seleccionados

En la Tabla 2 se muestra el desglose de la evaluación con la escala NOS. En la Tabla 3 se muestran las características y criterios de calidad de los artículos incluidos en la revisión. A continuación, se describen de forma detallada.

Tabla 2. Desglose de la escala NOS aplicada en los artículos seleccionados.

|

Autor, año |

Maartje Boer, 2020 |

Samson Nivins, 2024 |

Huiying Deng, 2024 |

Jasmina Wallace, 2023 |

|

Tipo de estudio |

Cohortes |

Cohortes |

Cohortes |

Cohortes |

|

Tiempo de mantenimiento |

2 años (febrero y marzo 2015-2017) |

4 años |

6 años |

5 años |

|

Muestra |

Estudiantes holandeses (n= 543) |

Adolescentes americanos de la base de datos de ABCD (n=6469) |

Adolescentes americanos de la base de datos de ABCD (n=11819) |

Adolescentes canadienses (n=3779) |

|

Resultado de Interés |

Aumento de síntomas de TDAH con el uso prolongado de redes sociales |

Alteración de la estructura encefálica por el uso de redes sociales en adolescentes |

Aumento de los síntomas de TDAH con el incremento de actividad social en línea .

|

Aumento de síntomas de TDAH con el incremento de tiempo de uso de redes sociales, televisión y videojuegos |

|

Medida del efecto |

TDAH quiestionnaire, autorreportes anuales |

Cuestionario ABCD, autorreportes. RMN para valorar estructuras encefálicas |

Cuestionario ABCD, CBCL (Child Behaviour Check List) |

Autorreportes, SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) +Hyperactivity +Impulsivity Comparación de imágenes de RMN |

|

Análisis |

Análisis multivariable de 5 variables (intensidad de uso de redes sociales, problemas de uso de redes sociales, impulsividad, hiperactividad y déficit de atención (IC=95%) |

Análisis de resultados con un modelo cuadrático de efecto mixto (IC=95%) |

Análisis estadístico mediante RI-CLPMs (IC=95%) |

Análisis estadístico con bayesian MLMs. |

|

Resultado principal |

Incremento en la aparición de síntomas de TDAH con el aumento de intensidad de uso de redes sociales (1-2 ola: p=0,004) (2-3 ola: p=0,016) |

Disminución del volumen cerebeloso (afectando a funciones cognitivas) con el aumento de tiempo de uso de redes sociales (p<0,001) |

Correlación directa entre uso de actividad social en línea y aparición de síntomas de ADHD (p<0,001) |

Aparición de síntomas de TDAH con el uso de redes sociales (p<0,05) |

|

Puntuación según la escala NOS |

NOS: 7 Selección: 3 Comparabilidad: 2 Desenlace: 2 |

NOS: 8 Selección: 3 Comparabilidad:2 Desenlace: 3 |

NOS: 9 Selección: 3 Comparabilidad:3 Desenlace:3 |

NOS: 8 Selección: 3 Comparabilidad: 2 Desenlace: 3 |

Tabla 3. Síntesis de las características de los 4 artículos seleccionados, los resultados obtenidos y su grado de calidad según la escala NOS.

| Estudios de cohortes | Total | Ss1 | Ss2 | Ss3 | Ss4 | Selección | C | Comparabilidad | D1 | D2 | D3 | Desenlace | Tipo de sesgo |

| Maartje Boer, 2020 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Moderado |

| Samson Nivins, 2024 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Bajo |

| Huiying Deng, 2024 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Bajo |

| Jasmina Wallace, 2023 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Bajo |

Boer et al. (7) estudiaron la relación que había entre el uso de redes sociales y la aparición de síntomas propios del TDAH, así como las direcciones de las relaciones entre ambas (uso de redes sociales y síntomas de TDAH). Se utilizó una muestra de adolescentes holandeses (n=543) con un seguimiento por autoevaluación durante los meses de febrero y marzo durante los años 2015, 2016 y 2017. Los resultados ofrecieron una relación en la primera ola entre la intensidad del uso de redes sociales y déficits de atención, impulsividad e hiperactividad simultáneamente. En las siguientes olas no se encontró una asociación tan fuerte. En la tercera ola solo hubo una asociación bidireccional entre el uso de redes sociales e impulsividad. El estudio obtuvo una puntuación de 7 sobre 9 en la escala de NOS. Como limitaciones, los autores señalan que el uso de autoreportes y la medición anual puede no ser tan representativa debido a que se busca medir el consumo diario de redes sociales, así como que usaron una muestra de conveniencia que podía ser no tan representativa de la población general.

Nivins et al. (8) estudiaron los efectos individuales del uso de medios digitales sobre el desarrollo de las estructuras cerebrales durante 4 años. Se empleó la muestra de la base de datos del estudio ABCD, el cual estudió el desarrollo cognitivo del cerebro adolescente, utilizando los sujetos que cumplían los parámetros del estudio (n=6469). Entre los resultados se encontró una interacción significativa entre el uso de redes sociales respecto al tiempo de uso y la alteración del volumen cerebeloso, siendo el cerebelo un componente esencial en el desarrollo de procesos cognitivos como la memoria de trabajo, la inhibición de respuesta, el cambio de atención, la memoria temporal y el circuito de recompensas. El estudio obtuvo una puntuación de 8 sobre 9 en la escala NOS. Como principales limitaciones no se utilizó el mismo cuestionario durante todas las olas, debido a que se utilizó el cuestionario del estudio ABCD, el cual no representaba tan bien el tiempo de uso de medios digitales. Además, se usaron autorreportes que son susceptibles a posibles errores.

Deng et al. (9) estudiaron la relación entre la actividad social en línea y la aparición de síntomas de TDAH. Se usó la muestra de la base de datos del estudio ABCD, retirando sólo 51 participantes del estudio (n=11819), realizando un seguimiento durante 6 años. En los resultados encontraron una correlación positiva entre el aumento de la actividad social en línea y la consecuente aparición de problemas de TDAH, pero no viceversa. Se obtuvo una puntuación de 9 sobre 9 en la escala NOS. Como limitaciones del estudio, se utilizaron autorreportes, aunque se empleó la ABCD Youth Screen Time Survey, y no se distinguió entre el uso de redes sociales basadas en fotografías y las basadas en vídeos, diferencia que puede variar la precocidad de aparición de los síntomas. Tampoco se evaluó ninguna actividad offline que pudiera tener efectos en la aparición de síntomas de TDAH, lo que podría introducir confusión en el estudio.

Wallace et al. (10) estudiaron la asociación entre el tiempo de pantalla acumulado y el aumento de la intensidad de los síntomas de TDAH. Se usó una muestra de adolescentes canadienses (n=3779), y se les hizo un seguimiento durante 5 años. Con respecto a los resultados, los investigadores encontraron que el uso prolongado de redes sociales, junto con actividades como ver la televisión o utilizar el ordenador, causaban un descenso significativo en la inhibición de respuestas frontolobares y la memoria de trabajo. Se obtuvo una puntuación en la escala NOS de 8 sobre 9. Las limitaciones del estudio relatadas son la falta de claridad sobre el tipo de red social, además de que los síntomas de TDAH no fueron descartados al principio del estudio.

La Figura 2 ilustra los efectos de las redes sociales utilizadas de forma inadecuada con la aparición de síntomas de TDAH.

Figura 2. Imagen representativa de los resultados de la revisión

4. Discusión

En primer lugar, en relación con el uso de redes sociales, los artículos de la literatura revisada presentan el sesgo de emplear cuestionarios rellenados por la propia población de estudio para evaluar dicho uso. Esta metodología basada en autorreportes impide una evaluación objetiva del número de horas diarias que los participantes dedican a las redes sociales. En segundo lugar, en ninguno de los artículos se hace ninguna mención al seguimiento posterior de los sujetos de estudio al alcanzar la edad adulta. Debido a que los estudios se enfocan en la aparición de alteraciones cognitivas, podría ser interesante profundizar en cómo el cerebro ya adulto se adapta a la nueva normalidad tras el uso excesivo de redes sociales. Esto abre una nueva puerta a futuras investigaciones. En tercer lugar, aunque Deng et al. (9) reconoce esta limitación, tanto dicho estudio como el resto de los incluidos en nuestra bibliografía no analizan de manera diferenciada los efectos de cada red social. Este aspecto es relevante, ya que el auge de plataformas como TikTok, Instagram Reels o X, que fomentan el consumo acelerado de información a través del “scroll”, podría generar impactos distintos en comparación con redes como YouTube o Facebook. En cuarto lugar, a pesar de que Wallace et al. (10) menciona sus limitaciones, los estudios incluidos en nuestra bibliografía no descartaron previamente la presencia de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en los participantes. Esto implica que no se pueda establecer con certeza la direccionalidad de la causalidad de los síntomas cognitivos, es decir, si estos son consecuencia de la presencia de TDAH o del uso de redes sociales.

Si bien la relación entre salud mental y redes sociales es un problema global muy relevante y es muy necesaria la investigación sobre ello, es casi igualmente preocupante el efecto que estas plataformas, y especialmente las basadas en vídeos cortos, pueden tener sobre funciones cognitivas tan importantes como la memoria o la atención. Por último, en cuanto a las revisiones sistemáticas encontradas en la búsqueda sobre el tema, se hallaron los siguientes resultados: Khalaf et al. (3) aborda el impacto de las redes sociales sobre la salud mental. Kong et al. (11) no evalúa concretamente el impacto de las redes sociales sino el “multitasking”, definido como la utilización simultánea de varios tipos de medio digitales. Marciano et al. (12) estudió la relación entre el neuroticismo y la adicción a internet. Thorell et al. (13) englobó el uso de las redes sociales junto otras formas de medios digitales y estudió el efecto el conjunto y no de forma aislada.

4.1. Limitaciones

Hay que destacar que la mayoría de los estudios realizados hasta la fecha se han centrado principalmente en analizar la relación y consecuencias entre las redes sociales y la salud mental. Como prueba de ello, después de realizar una revisión de la literatura existente, solo se identificaron cuatro estudios que abordan únicamente las consecuencias de las redes sociales sobre la cognición. Esta falta de estudios acerca del efecto de las redes sociales en la cognición podría plantear la realización de nuevas líneas de investigación, ya que no solo se trata de un tema de interés para la comunidad científica, sino para la población en general. Se planteó ampliar la ecuación de búsqueda a 10 años atrás (2025-2015). Sin embargo, se descartó esta propuesta, pues el patrón de uso de redes sociales ha cambiado enormemente en los últimos 5 años, con el auge de uso de plataformas basadas en el “scrolling” de vídeos cortos como Tik Tok, Instagram Reels o YouTube Shorts. Ello justifica que nuestra ecuación de búsqueda haya sido tan estricta y no hayamos podido encontrar un número de artículos más amplio. Por otra parte, cabe resaltar que otra de las limitaciones del estudio es que se usaron únicamente 3 bases de datos para la obtención de los artículos. Tampoco se revisó la literatura gris, y únicamente se emplearon artículos escritos en inglés para la obtención de datos, además de no consultar aquellos artículos bloqueados por pago para acceder a ellos.

5. Conclusiones

El uso de redes sociales a una edad en la cual nuestro circuito de recompensas y capacidades cognitivas no están completamente desarrolladas puede acarrear aspectos negativos en capacidades fundamentales como la atención, la memoria de trabajo y la inhibición de respuestas. Asimismo, los estudios avalan mayor tendencia a la aparición de impulsividad e hiperactividad en usuarios con consumo excesivo de las redes sociales frente a sujetos que han empleado un uso moderado de estas.

En otro sentido, ha sido complicado encontrar una gran variedad de artículos relacionados con nuestro objeto de estudio, a pesar de ser un tema candente en la sociedad actual. Por lo tanto, nos encontramos ante una problemática insuficientemente investigada. Proponemos que se abran nuevas líneas de investigación acerca del perjuicio de las redes sociales en nuestros circuitos cerebrales.

Declaraciones

Agradecimientos

Los autores expresan su agradecimiento al Curso de Formación Permanente en Publicación de Artículos Biomédicos, a Mario Rivera Izquierdo y a la revista AMU, por el apoyo brindado durante el desarrollo de este estudio.

Conflictos de interés

Los autores no refieren ningún conflicto de interés.

Financiación

Los autores no refieren ninguna financiación.

Referencias

1. Save the Children España [Internet]. Un análisis sobre derechos de la infancia y la adolescencia y su protección en el entorno digital. Madrid: Save the Children España; [citado 16 de junio de 2024]. Disponible en: https://www.savethechildren.es/actualidad/informe-derechos-sin-conexion

2. Virós-Martín C, Montaña-Blasco M, Jiménez-Morales M. Can’t stop scrolling! Adolescents’ patterns of TikTok use and digital well-being self-perception. Humanit Soc Sci Commun. 2024;11(1):1-11.

3. Khalaf AM, Alubied AA, Khalaf AM, Rifaey AA. The Impact of Social Media on the Mental Health of Adolescents and Young Adults: A Systematic Review. Cureus. 2025;15(8):e42990.

4. Lara RS, Bokoch R. Cognitive functioning and social media: Has technology changed us? Acta Psychologica. 2021;221:103429.

5. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. Syst Rev. 2021;10(1):89.

6. Ottawa Hospital Research Institute [Internet]. [citado 16 de marzo de 2025]. Disponible en: https://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp

7. Boer M, Stevens G, Finkenauer C, Van Den Eijnden R. Attention Deficit Hyperactivity Disorder‐Symptoms, Social Media Use Intensity, and Social Media Use Problems in Adolescents: Investigating Directionality. Child Dev. 2020;91(4).

8. Nivins S, Sauce B, Liebherr M, Judd N, Klingberg T. Long-term impact of digital media on brain development in children. Sci Rep. 2024;14(1):13030.

9. Deng H, Song K, Geng X, Xu L, Zhang J, Li X, et al. Online social activity time predicts ADHD problems in youth from late childhood to early adolescence in the ABCD study. Eur Child Adolesc. Psych. 2024.

10. Wallace J, Boers E, Ouellet J, Afzali MH, Conrod P. Screen time, impulsivity, neuropsychological functions and their relationship to growth in adolescent attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms. Sci Rep. 2023;13(1):18108.

11. Kong F, Meng S, Deng H, Wang M, Sun X. Cognitive Control in Adolescents and Young Adults with Media Multitasking Experience: a Three-Level Meta-analysis. Educ Psychol. Rev. 2023;35(1):22.

12. Marciano L, Camerini AL, Schulz PJ. Neuroticism and internet addiction: What is next? A systematic conceptual review. Pers. Indiv. Differ. 2022;185:111260.

13. Thorell LB, Burén J, Ström Wiman J, Sandberg D, Nutley SB. Longitudinal associations between digital media use and ADHD symptoms in children and adolescents: a systematic literature review. Eur Child Adolesc. Psych. 2024;33(8):2503-26.

Anexo

Tabla 3. Secciones de la guía PRISMA aplicadas a esta revisión

| Sección/Tema | Número de ítem | Cumplimiento |

| Título | ||

| Título | 1 | Sí |

| Resumen | ||

| Resumen estructurado | 2 | Sí |

| Introducción | ||

| Justificación | 3 | Sí |

| Objetivos | 4 | Sí |

| Métodos | ||

| Criterios de elegibilidad | 5 | Sí |

| Fuentes de información | 6 | Sí |

| Estrategia de búsqueda | 7 | Sí |

| Proceso de selección de artículos | 8 | Sí |

| Proceso de extracción de los datos | 9 | Sí |

| Lista de datos | 10 | Sí |

|

Evaluación del riesgo de sesgo de los estudios individuales |

11 | Sí |

| Medidas del efecto | 12 | No* |

| Métodos de síntesis | 13 | No* |

| Evaluación del sesgo en la publicación | 14 | No* |

| Evaluación de la certeza de la evidencia | 15 | No* |

| Resultados | ||

| Selección de los estudios | 16 | Sí |

| Características de los estudios | 17 | Sí |

|

Riesgo de sesgo de los estudios individuales |

18 | Sí |

|

Resultados de los estudios individuales |

19 | Sí |

| Resultados de la síntesis | 20 | No |

| Sesgos en la publicación | 21 | No |

| Certeza de la evidencia | 22 | No |

| Discusión | ||

| Discusión | 23 | Sí |

| Otra información | ||

| Registro y protocolo | 24 | Sí |

| Financiación | 25 | Sí |

| Conflictos de intereses | 26 | Sí |

|

Disponibilidad de datos, códigos y otros materiales |

27 | Sí |

*Estos apartados no se incluyeron ya que son propios de un metaanálisis.

AMU 2025. Volumen 7, Número 1

Fecha de recepción: 29/01/2025

Fecha de revisión: 06/02/2025

Fecha de aceptación: 03/04/2025

Cita el artículo: Alaskar-Moukayed S, Conde-Ruiz E, Berenguel-López L, Moreno-Manzanares P, Muñoz-Thomas P. Efectos del consumo diario de redes sociales en las funciones cognitivas de la adolescencia y preadolescencia. Una revisión sistemática. AMU. 2025;7(1):72-79.

URI: https://hdl.handle.net/10481/105376